发布时间: 2025-01-28 00:31:18 26356832次浏览

山西大院多,多的数不清。

山西知名大院多,多的枚不胜举。

山西大院一个比一个大,一个比一个阔。

祁县乔家大院、灵石王家大院、榆次常家庄园、介休侯家大院、太谷曹家大院、祁县渠家大院、阳城陈家大院、襄汾丁家大院、万荣李家大院、临猗闫家大院、壶关王家大院、大同薛家大院……还有近代四大家族之一孔祥熙从太谷富商手中购置的大院,每个大院都有一个传奇故事。

在晋商的祖荫之地,密集的坐落着众多的高墙大院,保持基本完好的宅邸有千余座,数量之多,规模之大,在国内现存的明清民宅建筑中首屈一指。

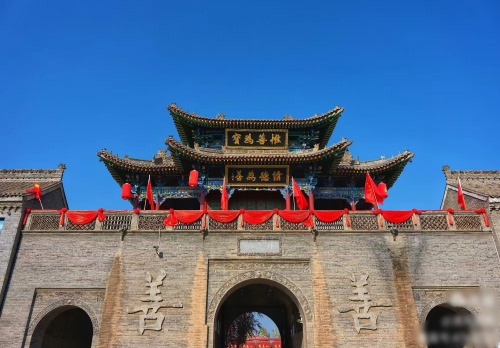

在山西晋南的运城万荣县高村乡闫景村,隐藏着一座李家大院。

它虽不如乔家大院那般声名显赫,也不似王家大院那般气势恢宏,但李家大院却以其独特的魅力,诉说着一段段关于“善”的传奇。

李家大院,这座始建于清道光年间的古老宅院,距今已有二百余年的历史。

它坐落在闫景村,被高大的城墙紧紧环绕,宛如一座坚固的城堡,守护着这片土地上的安宁与祥和。

与乔家大院、王家大院并称为“晋商三蒂莲”的李家大院,不仅见证了晋商的辉煌与荣耀,更承载了李氏家族世代相传的“善”文化。

走进李家大院,首先映入眼帘的是主宅院大门两旁镌刻的《朱子家训》。

“一粥一饭,当思来处不易;半丝半缕,恒念物力维艰”的节俭警句,仿佛在诉说着李氏家族对子孙后代的殷切期望与教诲。

这些警句,不仅体现了李氏家族对节俭美德的坚守,更彰显了他们对生活的敬畏与感恩。

李家大院的布局是典型的四合院风格,青砖高墙,错落有致。

现存院落11组,房屋146间,每一间都承载着历史的记忆与文化的积淀。

这些房屋中,既有徽派风格的古朴典雅,也有西方哥特式风格的独特韵味。

这种中西合璧的建筑风格,正是李家大院的一大特色。这种独特的建筑风格,不仅让李家大院在山西独具一格,更成为了吸引游客的一大亮点。

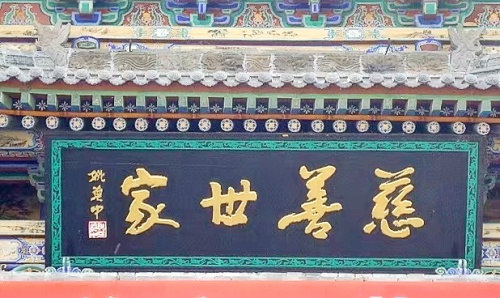

在李家大院中,有一面引人注目的“百善壁”。

这面墙上,用不同字体书写着365个“善”字,寓意着李氏家族要求自己及后代人天天行善、日日行善、永远行善的坚定信念。

这种对“善”的执着追求,不仅体现在李氏家族的日常行为中,更渗透到了他们的商业活动中。

在李氏家族鼎盛的七十多年里,他们始终秉持着“富而行仁”的理念,积极投身公益事业,为百姓排忧解难。

每当百姓遇到困难时,李家总是毫不犹豫地伸出援手,放赈舍饭、捐资助学、修桥铺路……他们的善行善举,赢得了当时许多官民的共誉。

清廷赠李廷槐、李文蔚、李敬义三人为奉政大夫,相当于正五品。

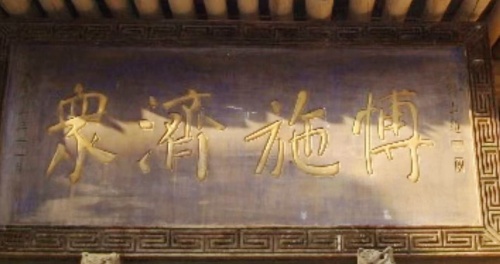

民间时期,各地灾难不断,李家人都会捐资帮助,山西省主席阎锡山为李氏家族颁发“博施济众”牌匾一块。

李家不仅重视教育子女,更尊师重道,院内建有学堂私塾,专门用于教育后代。

每年冬至,男主人都会特意宴请教书先生,家庭主妇都要穿上褶裙、带上求学子弟向教书先生行礼。

李家教育后辈要读经书不读死书,大院中的一块影壁上有砖雕的 “司马光砸缸”图,在影壁两边有一副对联:“拥林千顷眼底苍浪方悟种德若种树,存书万卷笔下瀚海才知作文即做人” 。

山西有“乔家看名、王家看院、李家看善”之说。

这不仅仅是对李家大院的一种赞誉,更是对李氏家族世代相传的“善”文化的一种肯定。

在李家大院中,处处都能感受到这种“善”的氛围。

无论是主宅院大门旁的《朱子家训》,还是庭院中的砖雕、楹联,都蕴含着深厚的文化内涵和道德教诲。

这些文化元素,不仅让李家大院成为了一座充满人文气息的古老宅院,更成为了一座传承和弘扬“善”文化的精神家园。

在李家大院的历史长河中,有一位传奇女子不得不提——她就是王和君。

封建时代遵行男尊女卑的纲常观念,“惟女子与小人难养”的旧观念在山西宅院建筑中打上了深深的烙印。

小姐的绣楼通常修建得低矮狭窄,虽说是精致小巧,却也有旧时不许女子出人头地、女子个性不得张扬等传统说教隐喻其中,束缚女性的三纲五常、三从四德在宅院建筑中得到充分体现。

太谷的曹家宅院将绣楼缩进几尺,以限制闺阁中人的视线,从建筑上阻断她们的左顾右盼,禁锢她们的思想。

这也是封建时代对于女性的要求,遵从礼教,淹没个性,忍让退缩,随父随夫。歧视女性的建筑文化,即使到了民国仍然没有大的变化。

如定襄河边阎锡山故居中,被主人珍视一生的五妹子的绣楼就建在一个视线非常狭窄的地方,虽说五妹子来此居住的日子屈指可数,但从房屋收缩、低矮简陋的格局看,仍然没有摆脱女性从属的可悲地位。

李家大院主事人王和君亦是如此,尽管她挣救了李家大院,仍然被族人喝斥“李家大院姓李不姓王”!

蒲剧《李家大院》以传奇女子王和君为主角,王和君是上世纪十七年代末李家大院的主人,她的故事在河东地区广为流传。

在那个动荡不安的年代,河东遭遇了大旱,粮仓空虚,众家主纷纷想撤掉粥棚以保家业。

然而,王和君却毅然决然地站了出来,她坚持开仓放粮、赈济灾民。

为了筹集更多的粮食,她不惜放下身段,向黑心商家要粮;她以身作则,带领族人捐粮救民;她深入虎穴,与劫匪争论,劝化盗贼还粮救民。

最终,在她的带领下,大家齐心协力、克服难关,上天也被他们的善行所感动,大降甘霖,百姓得以度过难关。

王和君的善行善举,不仅赢得了百姓的尊敬和爱戴,更成为了李家大院中一段不朽的传奇。

王和君的一生,也是坎坷而传奇的一生。

她在26岁那年丈夫英年早逝,丈夫排行老三,所以当地老百姓称她为三寡妇,从此挑起了家族生意的担子。

虽然只有小学文化,但她却精明强悍、双手打算盘、商号的盈亏一看账目便知。

在她的经营下,家族的生意做到了全国15个省份、40个地县、共计100多家店铺。

她用自己的智慧和勇气,书写了一段段商业传奇。在文革期间,她积攒了一辈子的账本被搜出,这些成了她盘剥他人的“证据”。

她遭受了非人的折磨和屈辱,最终被绳子吊起、从两米多高的地方摔下致死。

她的离世,不仅让李家大院失去了一位杰出的女主人,更让世人感叹人生的无常与世事的沧桑。

如今,漫步在李家大院的庭院深深中,仍能感受到那份历史的厚重与文化的积淀。

同顺堂这间房子,就是王和君曾经生活过的地方。

这里的一砖一瓦、一草一木,都仿佛在诉说着她的故事和传奇。

屋内展览着她的照片和遗物,虽然照片已经模糊不清,但仍能看出她那种坚毅沉稳的狠劲和不屈不挠的精神。

这位传奇女子的一生,就像一部跌宕起伏的戏剧,让人感叹不已。

人生如戏,世事无常。

她在墙壁的夹缝里,很巧妙的设计了保险柜和逃生的通道,却最终逃不掉时代的洪潮。

大厅的桌子上,有一面镜子,上面写有三个字“水中月”。

可能她当年坐在这里看看账本的时候,怎么也想不到,命运会悄然在这里埋下伏笔,给自己开出这样一个沉重的玩笑。

除了王和君外,李家大院还孕育了许多杰出的人才。

李家后人如今分布广泛,他们在各个领域都取得了显著的成就。

李昌钰就是一位著名的法医学专家,他在国际上享有很高的声誉和地位。

而其他后代也在各自的领域内有所建树,成为了社会的栋梁之才。

这些杰出的人才的涌现,不仅为李家大院增添了光彩和荣耀,更为社会的发展和进步做出了积极的贡献。

如今的李家大院,已经成为了一座国家4A级景区和全国文物保护单位。

它以其独特的建筑风格和深厚的文化内涵吸引着越来越多的游客前来参观和游览。

在这里,人们不仅可以欣赏到古老的建筑和精美的雕刻艺术,更可以感受到那份传承了数百年的“善”文化所散发出的温暖和力量。

这种力量,不仅让李家大院成为了一座充满生机和活力的古老宅院,更成为了一座连接过去与未来、传承与创新的桥梁和纽带。

这些古老的建筑和雕刻艺术,不仅见证了李氏家族的辉煌与荣耀,更承载了他们对“善”的执着追求和坚定信念。

这种信念和追求,不仅让李家大院成为了一座不朽的历史丰碑,更成为了一种永恒的精神财富和文化遗产。

站在李家大院的庭院中,望着那些历经沧桑却依然屹立不倒的古建筑和雕刻艺术,心中不禁涌起一股莫名哀思。

民国初期的史书这样描绘晋商富豪衰败的过程,“近年吾乡风气大坏,视读书甚轻,视为商甚重。富商子弟失于骄奢淫逸者甚多,近年又加鸦片大害,童稚之时即吸食鸦片,面目黧黑,形容枯槁。”是对当时大院生活情境的真实写照。

大院的创业者们,为让大院之花尽在阳光下灿烂,餐风露宿诚信经营,绞尽脑汁精计细算,挣回了该挣的钱,在时代变迁中酿就高墙大院,积聚起晋商文化,在自我伸发的时候,忽略了与其他文化的协调,就这样合乎逻辑的衰败了。

在岁月的轮回中,一代一代的山西富豪周而复始的做着相同的事情,挣钱、返乡、筑高墙、建大院。

晋商大院的发迹兴起都是奇迹,鹤立鸡群,高高在上,周边的生态环境远远不可比拟,它变成了众矢之的。

大院为自己筑起高高的围墙,成为座座与世隔绝的城堡,大院文化注入了非文化的成分,逐渐显得脆弱起来,很容易被蹂躏。

历史与现实纵横交错,无法彻底隔离开来。

明清晋商曾经创造了辉煌的商业成就,但是大院都有一个不可避讳的同样归宿,那就是随着时间的推移,它们先后一个又一个都没有逃脱衰败的命运,衰败的让人惊心,衰败的让人动魄。年年岁岁生长在大院砖缝中的小草,只是沿随着循环往复的自然生长规律,对院落的兴衰和主人的变易,或许早已淡忘。

李家大院李子用,他孙子叫李同良,海南医学院院长。

同良说,大院没住过鬼子,鬼子为了跑操住小学,把闫景小学轰到大院。

光复后,李子用回过大院,国共在闫景村拉锯呆不住,47年离开。

60年大饥,李子用携第五任妻王梅花回到闫景村,大院早被没收,进不去,靠收太原城里上马街东夹巷38间房的房租(每月54元),在村里活到65年86岁。

中国的传统美德是与人为善,只有做到与人为善,才能造就和谐的人际关系。

李家大院蕴含着丰厚的文物价值和文化内涵。

弘一法师曾说过一段让人醍醐灌顶的话:“钱再多,抵挡不了死亡;长得再漂亮,讨好不了阎王;势力再大,也躲不过生死离别。人这辈子,看开点,看透点,看淡点。活着就是胜利。世界是你的,也是我的,但归根结底属于那些身体好的,活得久的。”