发布时间: 2025-08-01 02:18:41 6356786次浏览

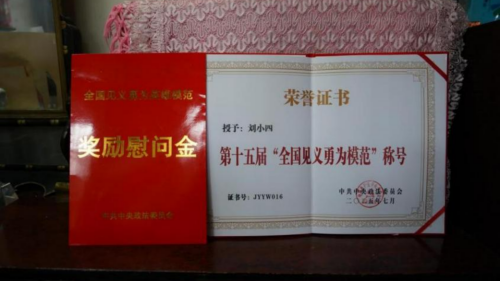

(2025年7月21日,第十五届全国见义勇为英雄模范表彰大会在北京举行,刘小四领奖留念。)

在太行山深处的阳城大地,一个名字被反复传颂——刘小四。他是自幼就双耳失聪,时常靠亲朋接济,社会各界援助,普通而平凡的残疾人,却在寒冬腊月纵身跃入4米多深的化粪池,用残缺的身躯托举起生命的重量;他是山西省唯一获得第十五届“全国见义勇为模范”的润城镇柏沟村人。当他救人后被人问起当时是什么想法时,嘴里说的总是“孩子没事就好”这句话。当阳城县委政法委、阳城县见义勇为协会、润城镇党委政府、阳城县残联、柏沟村支村两委与爱心企业携手,为他送去助听器、提供稳定工作时,我们看到的不仅是对一个人的关怀,更是一个社会对真善美的集体礼敬,是“好人有好报”的理念在新时代的生动实践。

(上图:2025年7月22日,市、县委政法委领导晋城高铁站迎接刘小四载誉归来。)

一、命运多舛中的向阳而生:苦难淬炼出的勇者底色

刘小四的人生,从童年起就与“坎坷”二字紧密相连。幼儿时的一场意外,让世界在他耳中变成了无声的黑白片。双耳失聪的障碍,让他在小学四年级便告别了校园,为了谋生,他学起了理发手艺,在剪刀与推子的交替中,一点点拼凑生活的希望。那些年,他听不见顾客的夸赞,却能从对方的笑容里读懂认可;他无法顺畅地与人交谈,却用踏实的手艺赢得了乡邻的信任。

正是这样的人生轨迹,让2022年11月22日的那一幕有了更动人的注脚。北方的冬季寒风刺骨,柏沟村的化粪池里,当六岁孩童不慎坠池的呼救声(对刘小四而言,或许是看到旁人惊慌的手势与奔跑的身影)传来时,他几乎是本能地冲了过去。没有犹豫,没有退缩,这个听力残疾、身体本就不便的中年人,纵身跳进了冰冷黏稠的粪池。刺骨的寒意与窒息的恶臭包裹着他,他却凭着一股蛮力,奋力将孩子托举向上。当孩子被众人拉上岸时,刘小四自己早已浑身湿透,沾满污秽,价值不菲的助听器进水损坏,口袋里的手机也彻底报废。面对众人的道谢与后怕,他只是憨憨地笑,用不太清晰的口齿重复着:“孩子没事就好,没事就好。”这句朴素的话,藏着最动人的力量。他经历过儿时受苦的锥心之痛,所以更懂生命的可贵;他受过社会的恩惠,所以更想将善意传递。在粪池中托举的不仅是一个孩子,更是一个纯洁的灵魂,最好的完美体现。

二、善意的回响:社会用温暖回应担当

刘小四的事迹像长了翅膀,很快传遍了阳城大地。人们在惊叹于他的勇敢时,更心疼他的不易:那个坏了的助听器,是他与世界沟通的重要桥梁;那个不富裕的家,还在为生活精打细算。此时,一场跨越部门与行业的爱心接力,悄然展开。

阳城县委政法委第一时间将他的事迹上报,积极为他申报荣誉,认为“这样的好人,值得被看见、被尊重”;润城镇主要领导和柏沟村干部一次次上门,详细记录他的生活需求,从柴米油盐到政策帮扶,事无巨细;阳城县残联主动联系助听器厂家,反复沟通适配型号与功能;阳城县见义勇为协会则忙着整理材料、宣传报道,让更多人知道这个残疾人的义举。

(上图:2025年7月29日,安湃声助听器阳城分公司店长李小乃为刘小四送来助听器。)

安湃声助听器阳城分公司店长李小乃的举动,让许多人红了眼眶。她带着最新款的助听器上门,亲自为刘小四调试,耐心教他使用方法。“您为了救孩子连命都不顾,我们这点事算什么?”她拍着刘小四的肩膀说,“以后设备有任何问题,随时找我,24小时开机!”小小的助听器戴上耳际,当清晰的声音再次传入耳蜗时,刘小四的眼眶湿润了——这不仅是声音的回归,更是被社会珍视的感动。

(上图:2025年7月29日,山西嘉润生物科技有限公司董事长原恒与刘小四签订劳务合同后合影。)

山西嘉润生物科技有限公司董事长原恒的决定,则让这份感动有了更坚实的落点。“听了他一个残疾人的经历,再听他跳化粪池救人的事,心里堵得慌。”这位企业家动情地说,“不能让英雄流血又流泪,得让他有份稳定收入,踏踏实实地生活。”很快,一份适合刘小四的工作岗位被安排妥当,不用风吹日晒,家庭能兼顾,收入又稳定。不远的将来,当刘小四穿上工装,第一次领到工资时——这不只是普通的报酬,更是用善良义举换来的尊严与回报。

(上图:2025年7月29日,山西嘉润生物科技有限公司董事长原恒、阳城县见义勇为协会会长李红庆带领刘小四和刘小四母亲提前参观工作场所。)

从各级党委、政府部门的主动作为,到社会组织的积极联动,再到企业的爱心参与,这场接力背后,是一个社会的价值共识:我们或许无法完全避免苦难,但可以选择与勇者同行;我们或许不能分担他人的过往,但可以为好人的未来托底。这种共识,让“见义勇为”不再是犹豫与孤独的冒险,而是有后盾、有保障的毅然前行。

三、从个体到时代:义举背后的精神密码

当“全国见义勇为模范”的证书送到刘小四手中,当他成为2025年山西省唯一获此殊荣的人,这个名字便超越了个体意义,成为一个时代的精神符号。我们为什么需要刘小四这样的榜样?因为他用行动告诉我们:生活的苦难打不倒善良,身体的残缺困不住勇气。

(上图:2025年7月22日,市、县政法委领导晋城高铁站迎接刘小四载誉归来。)

他打破了人们对“英雄”的刻板想象。英雄未必是身披铠甲的强者,也可以是历经沧桑的普通人;未必是无所不能的超人,也可以是带着伤痕却依然前行的勇者。刘小四的义举,不是一时冲动,而是长期被善意滋养后的自然流露——他受过帮助,所以懂得帮助他人;他珍惜生命,所以愿意守护生命。这种“被温暖过,便想温暖别人”的循环,正是社会文明的生命力所在。

(上图:2025年7月22日,村民敲锣打鼓、载歌载舞迎接刘小四载誉归来。)

阳城对刘小四的礼遇,更彰显了一个地方对精神价值的珍视。当地将他的事迹纳入新时代文明实践课堂,让他的故事走进学校、企业、社区。孩子们听着他救人事迹,会学着勇敢;成年人听着他的经历,会思考担当。更重要的是,人们看到了“好人有好报”的真实案例:那个跳进粪池的人,得到了社会的回馈;那个默默承受苦难的人,被温暖覆盖。这种正向反馈,会在无形中影响更多人的选择——当看到见义勇为者被尊重、被关怀,当知道“做好事”不仅光荣还能有保障时,相信更多人会在关键时刻迈出那一步。

从更深层看,刘小四的故事呼应着中华民族的传统美德。“义”是儒家文化的核心之一,“见义不为,无勇也”的古训流传千年。在今天,“义”或许不再是舍生取义的壮烈,更多是平凡生活中的挺身而出:是看到危险时的伸手,是面对困境时的坚守,是受过恩惠后的回报。刘小四用他的行动诠释了这种“义”——对家人的情义,对他人的道义,对社会的感恩之义。这种“义”,只需在关键时刻勇毅前行,守住那份连接人心、生生不息的精神密码。

结语:让每个善意都被善待

如今的刘小四,戴着新的助听器,能清晰地听到儿女的笑声;面对嘉润公司新的工作岗位,他的眼神里多了些许从容。他或许不懂自己的故事有多大意义,却实实在在地影响着身边的人——有人因为他,在别人需要时多了一份主动;有人因为他,在遇到困难时多了一份坚持。

刘小四的故事告诉我们:真善美的传播,从来不是单向的。他用义举温暖了社会,社会用善意回馈了他;他曾是受助者,如今成了助人者。这种双向奔赴,正是文明最动人的模样。当一个社会能让见义勇为者不孤单,让善良的人有底气,让每个微小的善意都能被看见、被善待,崇德向善的种子就会在每个人心中生根发芽,最终长成守护社会的茂密森林。

这,便是刘小四给我们的启示:英雄不在远方,就在我们身边;伟大无需惊天动地,只需在关键时刻,守住那份“孩子没事就好”的纯粹与担当。而我们要做的,就是让这样的纯粹被呵护,让这样的担当被铭记,让这个世界,因为每一个“刘小四”而更加温暖。